À propos de La Marque sur le mur, Virginia Woolf

lundi 12 juin 2017, par

C’est comme assister à une projection.

L’écran, c’est la fumée de sa cigarette plus tout le décor à l’arrière, les braises, la cheminée, et bien sûr la marque, la marque sur le mur.

Le monologue créé la marque, la marque crée le monologue. Première volute de ce travail d’encerclement, car on tourne, on tourne autour de celle qui parle, chaque volute dévoilant un nouveau profil de cet être complexe, déterminé à inverser les cadres et les contours, le temps de ce qui pourrait sembler être une simple conversation.

On suit le courant arrondi, on revient à la marque, un autre tour, encore la marque, elle est sans doute très importante, primordiale même, pour qu’on y revienne sans cesse, un symbole certainement – mais, dévoilement final, elle n’était rien ou pas grand-chose, sauf ce qu’on a bien voulu projeter sur elle. La vraie marque, nous l’avons fabriquée pendant toute la lecture.

Ne reste qu’une coquille d’escargot. On pourrait dire (comme pour la noix de Trenet, dans sa chanson), qu’y a-t-il dans cette coquille, qu’est-ce qu’on y voit ?

Les silhouettes de grands hommes (Shakespeare, Whitaker, archevêques, Lords) qui, avec plus ou moins de force, verrouillent le paysage, impriment leur marque. En contrepoids, celle sur le mur n’en mène pas large.

Pourtant, à chaque petit tour sur soi, on descelle un peu plus les remparts : Londres et ses dimanches, les nappes cloisonnées comme les mentalités, protocoles poussiéreux, hiérarchies bétonnées, des préséances qu’on pousserait bien du pied d’un coup sec dans les braises ; les faux intellectuels, ou les faux érudits, ceux qui discutent botanique, apparemment, mais qui ne font, en fait, que peaufiner leur enveloppe d’apparences ; tous ceux armés de certitudes sur la marche ordonnée du monde (les mêmes qui lisaient l’avenir dans le sel, quelques siècles plus tôt) ; les conventions et le statut social décortiqués pour mettre à jour l’ennui qui transforme d’anciens colonels à la retraite en respectables conférenciers.

Tout un monde grisonnant et chenu. Qui veut mettre des idées dans l’art (remplacer le mot « idées » par morale édifiante ou allégorie).

Alors qu’on vient d’assister à des expositions (en 1910 et 1912, aux Grafton Galleries) où les tableaux provoquent des impressions. Des couleurs et des formes, assemblées et construites, comme pour souffler des sentiments, ou évoquer, ou inverser, ou transformer. On pourrait écrire de cette façon là ? Évoquer, transformer le réel, pour trouver ce qu’il y a derrière, derrière les yeux vitreux des gens dans le métro, toutes ces ombres à pourchasser ?

Le réalisme est peut-être complètement obsolète. Qu’apprend-on de plus, une fois qu’on croit avoir devant les yeux la « vérité » toute dépliée ? Existe-t-elle ? Est-ce qu’elle n’est pas une construction ? Ou des volutes de constructions, selon qu’on la regarde ici, ou là, selon qu’on est un Whitaker ou un arbre ?

C’est peut-être ce que dit cette marque sans importance : que ce qui compte ne se voit pas où pensait le voir, où on a cru le voir jusqu’à maintenant, et que les pluies célestes tant admirées, qui nous tombent sur la tête sans interruption, c’est ennuyeux, d’ailleurs, ce n’est peut-être pas d’en haut qu’il faut attendre des réponses. On rêve en observant la marque, tout ce qu’elle cache, on rêvasse, on bavarde avec légèreté au coin du feu, mais. Tant de mais. Des tours entières de mais. Et puis cette guerre, cette maudite guerre. Et les arbres qui n’arrêtent pas de tomber.

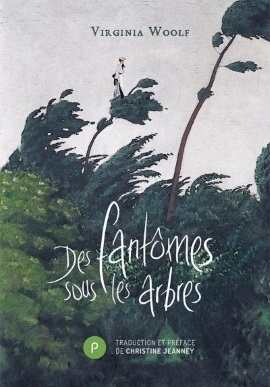

(autour de La Marque sur le mur, nouvelle traduction dans Des fantômes sous les arbres, recueil de huit nouvelles de Virginia Woolf)

... J’aime penser à l’arbre lui-même ; d’abord la sensation intime d’être fait de bois brut ; puis le craquement de l’orage, la lente et délicieuse coulée de sève ensuite. J’aime aussi penser à lui, les nuits d’hiver, debout, au milieu d’un champ vide, toutes ses feuilles courbes repliées, protégeant sa chair tendre des projectiles que la lune lui lance, un mât dénudé sur la terre, tombant, tombant toujours à la renverse, tout au long de la nuit... »

*** en écouter un extrait ici, lu par Brigitte Célérier ***

Messages

1. À propos de La Marque sur le mur, Virginia Woolf, 12 juin 2017, 13:41, par brigetoun

lu un peu vite parce que là suis en retard pour mon départ dans le cagna

Oui j’aime ce texte.. et reviendrai pour lecture approfondie si je survis (probable tout de même)